摘要

本研究以一株丁酸梭菌菌株為研究對象,以耐受性、抑菌性和粘附性三方面來衡量其益生性。從耐高溫、耐膽鹽和耐酸方面來評價其耐受性能;從對致病菌的抑制能力來判斷其抑菌性;以小腸上皮細胞系IPEC-J2為模型,探究其是否能定植于腸道。本研究發現丁酸梭菌不僅對常見致病菌K88、K99、O139、O157、金黃色葡萄球菌和沙門氏菌均有良好的抑菌效果;而且對產氣莢膜梭菌強毒株和弱毒株也有很強的抑制效果,抑菌率分別為89.1%和72.9%。耐受性試驗結果也表明丁酸梭菌有很強的耐溫、耐酸和耐膽鹽的能力。丁酸梭菌在小腸上皮細胞上有較強的粘附性,粘附率為3.4%。本研究證明該株丁酸梭菌益生性能優良,可作為畜禽用微生態制劑開發應用。

抗生素在飼料添加劑中的廣泛使用,引發了一系列公共安全,環境保護和畜禽產品質量方面的問題,導致動物胃腸道菌群失調,產生耐藥性和藥物殘留等(謝樹貴2007)。反對在飼料中添加抗生素的呼聲越來越高,各國紛紛作出響應。隨著農業部194號公告的公布,我國飼料無抗時代也即將來臨。飼料中添加抗生素主要針對梭菌、葡萄球菌等革蘭氏陽性菌,對大腸桿菌沙門氏菌也有一定的效果。目前抗生素的替代品主要是酶制劑、酸化劑、微生態制劑、中草藥、植物精油、植物提取物、溶菌酶和抗菌肽等。丁酸梭菌,又名酪酸梭菌,是存在于人和畜禽腸道的一種厭氧益生菌。丁酸梭菌作為微生態制劑,它能形成內生芽孢,具有耐高溫、耐酸、耐膽鹽、耐部分抗生素等特性(徐瑩2009)。丁酸梭菌體內富含蛋白酶和蛋白酶及脂肪酶,還具有氨基酸載體的作用,能夠轉運大部分氨基酸,有利于促進動物體生長(趙旭東2011),且對腸出血性大腸桿菌、痢疾志賀菌、霍亂沙門菌等多種病原微生物有抑制作用(張樹波2002)。因此,丁酸梭菌具備抗生素促生長和抑菌作用,同時滿足益生菌制劑篩選標準。

1 實驗材料

菌株:丁酸梭菌、產氣莢膜梭菌(強毒株)、產氣莢膜梭菌(弱毒株)、大腸桿菌K88、大腸桿菌K99、大腸桿菌O157、大腸桿菌O139、金黃色葡萄球菌和沙門氏菌。

RCM液體培養基:根據成品培養基說明書稱取所需質量培養基溶蒸餾水中,調pH值至7.3±0.1,分裝15mL培養基于20mL厭氧管中,121℃滅菌20min。

RCM固體培養基:根據成品培養基說明書稱取所需質量培養基溶蒸餾水中,并加入1.5%瓊脂粉,調pH值至7.3±0.1,121℃滅菌20min。

LB培養基:10g胰蛋白胨,5g酵母提取物,5g氯化鈉,溶于1L雙蒸水,調pH值至7.3±0.1,121℃滅菌20min。LB固體培養基需另加15g瓊脂粉。

2 實驗方法

2.1 抑菌試驗(牛津杯法)

(1)指示菌:大腸桿菌K99,沙門氏菌,金黃色葡萄球菌。

(2)指示菌菌懸液的準備:指示菌菌種平板劃線,37℃培養12h;挑取單菌落于LB肉湯培養基,置37℃振蕩培養16h。將培養好的菌液調整到細菌數為1×107 CFU/mL。此時指示菌菌懸液制備完畢。

(3)丁酸梭菌發酵液準備:菌種平板劃線,37℃厭氧培養24h;挑取單菌落于RCM液體培養基中,置37℃厭氧培養48h。將培養好的丁酸梭菌發酵液置于離心機中使用8000r/min轉速離心3min,吸取上清液,使用0.22μm無菌過濾器過濾后于4℃冰箱中備用。

(4)抑菌試驗:取100μL 指示菌菌懸液,滴于LB平板上,涂布棒涂布均勻,直至無可見水滴,再用無菌鑷子取滅菌牛津杯,輕輕放于LB固體培養基表面,吸取發酵液200μL,注入到放置平穩的牛津杯內(小心加入,切勿滴灑牛津杯之外的培養基上)。再用滅菌陶瓷蓋換掉原來的玻璃平皿蓋(以吸取培養基在后面實驗過程中所蒸騰出的水分)。

(5)培養:將上述加有上清液的培養基放置4℃冰箱8h,然后再將擴散處理完全后的平皿放入37℃的恒溫培養箱內,培養16h-24h后,記錄抑菌圈直徑。

2.2 丁酸梭菌發酵液與產氣莢膜梭菌共培養

(1)產氣莢膜梭菌復蘇:菌種平板劃線,37℃厭氧培養24h;挑取單菌落于RCM液體培養基中,置37℃振蕩培養48h。

(2)將活化好的產氣莢膜梭菌(強毒株)、產氣莢膜梭菌(弱毒株)各1mL分別接入15mL RCM液體培養基中,37℃振蕩培養。

(3)將活化好的產氣莢膜梭菌(強毒株)、產氣莢膜梭菌(弱毒株)各1mL分別接入15mL RCM液體培養基中,加入1mL丁酸梭菌處理液作為實驗組,對照組中加入1mL RCM液體培養基,于37℃振蕩培養。在16h測產氣莢膜梭菌活菌數。

2.3 耐受性試驗

2.3.1 耐酸試驗

稱取10g菌粉加入pH分別為1.5、2.5、3.5和4.5的90mL PBS緩沖液中,37℃水浴2h,同時設置對照組。吸取0.5mL菌液于4.5mL滅菌的PBS溶液中梯度稀釋,直至得到合適的濃度。涂布于RCM培養基,置于37℃厭氧培養箱內培養48h,觀察菌落形態并計數,得出耐受率。

2.3.2 耐膽鹽試驗

將丁酸梭菌培養兩代后,取1mL接種于9mL的含0%、0.1%、0.3%和0.5%膽鹽的RCM培養基,37℃靜置厭氧培養12h,將培養液10倍連續梯度稀釋,直至得到合適的濃度。取0.1mL涂于RCM培養基,置于37℃厭氧培養箱內培養48h,觀察菌落形態并計數,得出耐受率。

2.3.3 耐高溫試驗

將搖好的菌液分別放入85℃水浴鍋水浴10min,90℃水浴鍋水浴5min,拿出立馬放入冷水中冷卻,同時設置對照組,吸取0.5ml菌液于4.5ml滅菌的PBS溶液中梯度稀釋,直至得到合適的濃度。涂布于RCM培養基,置于37℃厭氧培養箱內培養48h,觀察菌落形態并計數,得出耐受率。

2.4 粘附性試驗

(1)IPEC-J2.上皮細胞的培養:將IPEC-J2上皮細胞維持生長于含5%胎牛血清、0.1%青霉素和0.1%鏈霉素的DMEM/F12培養液中,在37℃、5%CO?氣體條件下培養,隔8日更換培養液。當細胞鋪滿培養瓶底時用0.25%胰酶-EDTA消化傳代。細胞以2×105個的密度接種6孔細胞培養板,培養液成分不加抗生素,粘附試驗前12h更換培養液。

(2)細菌培養:活化的丁酸梭菌轉接RCM液體培養基中厭氧培養24h,離心后用0.01M pH7.2 PBS緩沖液洗滌1次,然后用DMEM/F12基礎培養液稀釋至106CFU/mL的菌液待用。

(3)菌株粘附能力的測定:將培養24h的IPEC-J2上皮細胞用PBS(pH7.2)緩沖液清洗1次,每孔加入106CFU/mL的丁酸梭菌1mL,37℃孵育1h,用PBS緩沖液清洗4次,去除未粘附的細菌,然后每孔加入300μL含0.05% Triton X-100的PBS緩沖液,室溫作用10min,用吸管反復吹打以分散細菌,再加入700μLPBS緩沖液以終止反應。10倍系列稀釋后進行活菌計數,計算粘附率。

3 結果與討論

3.1 抑菌試驗

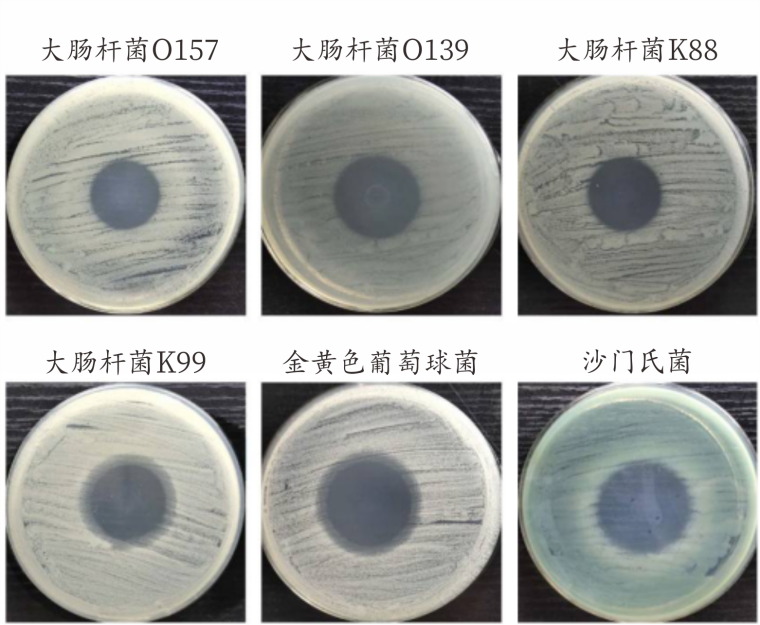

丁酸梭菌具有極強的整腸作用,可以抑制腸道中的致病菌,促進腸道中有益菌如雙歧桿菌和乳酸菌的生長(徐瑩2009)。丁酸梭菌對常見致病菌抑菌能力結果如圖3-1所示,丁酸梭菌對大腸桿菌K88、大腸桿菌K99、大腸桿菌O157、大腸桿菌O139、金黃色葡萄球菌和沙門氏菌均有很強的抑菌效果。

▲圖 3-1 丁酸梭菌對常見致病菌的抑菌效果

3.2 丁酸梭菌發酵液與產氣莢膜梭菌共培養

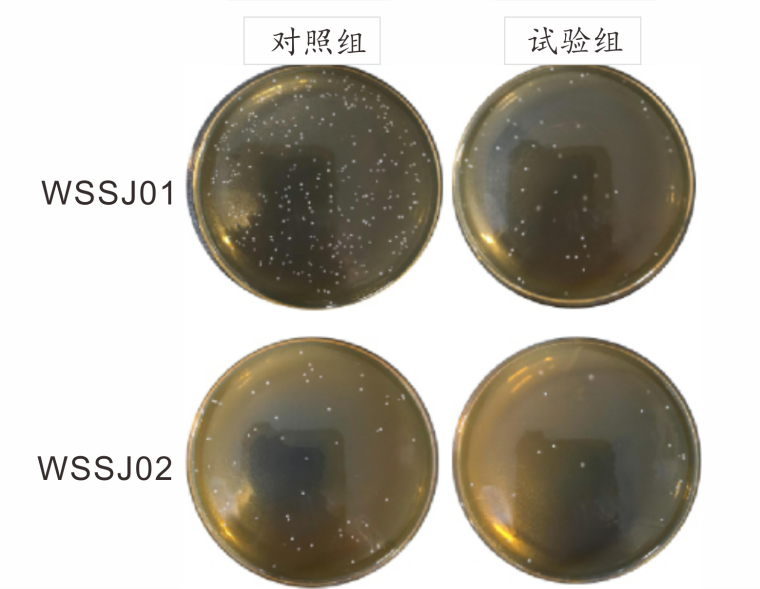

丁酸梭菌發酵液與產氣莢膜梭菌共培養試驗結果如表3-1和圖3-2所示,丁酸梭菌發酵液對產氣莢膜梭菌WSSJ01和WSSJ02的抑菌率分別為89.1%和72.9%。表明丁酸梭菌對產氣莢膜梭菌有很強的抑制效果。

表3-1 丁酸梭菌對產氣莢膜梭菌的抑制作用

菌落數(CFU/mL) 產氣莢膜梭菌(WSSJ01) 產氣莢膜梭菌(WSSJ02) 對照組 3.4×109 5.9×109 試驗組 3.7×108 1.6×109 抑菌率% 89.1 72.9

▲圖3-2 丁酸梭菌對產氣莢膜梭菌的抑菌效果

3.3 丁酸梭菌耐受性

益生菌用于微生態制劑應考慮其是否能順利到達腸道及是否能耐受飼料加工(劉燕2006)。由表3-2可知,丁酸梭菌80℃處理10分鐘后,存活率為95%,90℃處理5分鐘后仍為83%,表明此菌株具有良好的耐熱性能,可以耐受飼料熟化和制粒的高溫。在pH1.5、2.5、3.5和4.5的條件下處理2h,其存活率分別為98%、98%、98%和99%,表明該菌株具有良好的耐胃酸性能。豬小腸中的膽汁質量分數在0.03%-0.3%范圍內波動,而益生菌要到達并定植于豬腸道,必須對膽鹽有一定的耐受性。在0.1%、0.3%和0.5%膽鹽的條件下處理12h,其存活率分別為99%、96%和97%,幾乎不受影響,表明該菌株具有較強的耐膽鹽性能。耐受性試驗證明丁酸梭菌可順利通過胃,在腸道中發揮益生作用,并可參與飼料高溫制粒。

表3-2 丁酸梭菌耐受性能

| 項目 | 處理方法 | 處理時間 | 存活率 |

| 耐溫實驗 | 80℃ | 10min | 95% |

| 90℃ | 5min | 83% | |

| 耐胃液實驗 | pH1.5 | 2h | 98% |

| pH2.5 | 2h | 98% | |

| pH3.5 | 2h | 98% | |

| pH4.5 | 2h | 99% | |

| 耐膽鹽實驗 | 0.1% | 12h | 99% |

| 0.3% | 12h | 96% | |

| 0.5% | 12h | 97% |

3.4 丁酸梭菌粘附性

丁酸梭菌在IPEC-J2上的粘附率為3.4%,表明其對腸上皮細胞具有較好粘附性,可在腸道順利定植生長(表3-3)。

表3-3 丁酸梭菌粘附性

| 菌株 | 粘附前(CFU/mL) | 粘附后(CFU/mL) | 粘附率 |

| 丁酸梭菌 | 2.9×106 | 9.8×104 | 3.4% |

在能發揮抑菌作用的條件下,抵抗pH較低的胃酸環境以及對膽汁的耐受是篩選益生菌的首要指標,本研究發現本菌株在很低pH值胃酸環境下,存活機率很大,有足夠多的細菌存活下來,進而順利到達腸道,而本菌株對腸道膽鹽的耐受使其可在宿主腸道中最后順利定殖并發揮益生作用。另外,益生菌在菌液濃縮或制粒過程中,都要進行高溫加熱處理,因此,對高溫的耐受性成為選擇益生菌菌株的另一個關鍵指標。本菌株會形成芽孢以抵御不良環境,且在80℃條件下10min芽孢存活率在90%以上,這為丁酸梭菌發揮益生作用提供了有利條件。因此,本株丁酸梭菌具有良好的益生性。

上一篇: 植華飼TK:精準無抗飼養技術實踐者

下一篇: 微生物發酵飼料對反芻動物生長性能的影響